北京语言大学教师教育学院在国际中文教师教育领域已有60余年丰厚积淀,率先在全国完成了本、硕、博学科一体化建设,形成了多层次的国际中文教师教育人才培养体系。学院以国际中文教育为核心,以中国语言文学一级学科为依托,以教育学一级学科为支撑,中外融通,本硕博贯通,致力于培养适应新时代国际中文教育要求、精通中华语言文化、推动文明交流互鉴、助力构建人类命运共同体的卓越中文教师,中文教育管理者、教育资源开发者,中文教师教育和中文教育理论专家。

Part.1学院概况

北京语言大学教师教育学院是国际中文教育领域的国内首家教师教育学院。学院的历史最早可追溯至1964年学校成立的“出国师资系”,专门培养四年制本科出国汉语师资,是中国国际中文教师教育的摇篮和旗舰。2024年10月,学院隆重举办了国际中文教师教育60周年暨学院建院60周年庆祝活动,取得了圆满成功。

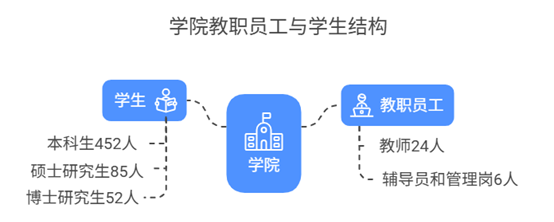

学院现有教职员工30人。教师中具有高级职称的教师占63%,其中正高职称教师占46%;硕士、博士研究生导师占92%,其中博士后导师和博士研究生导师占38%;教师全部具有博士学位。学院从校内国际中文教育研究院和语言科学院等单位双聘17位教授,并聘有海外客座教授4人。学院现有中外本科生452人,中外硕士研究生85人,中外博士研究生52人。

学院现有本科专业1个,硕士博士专业5个,涵盖中国语言文学和教育学两大学科,拥有中国语言文学一级学科博士学位和国际中文教育专业博士学位授予权,教育学一级学科硕士学位授予权,其中语言学及应用语言学是国家级重点学科。

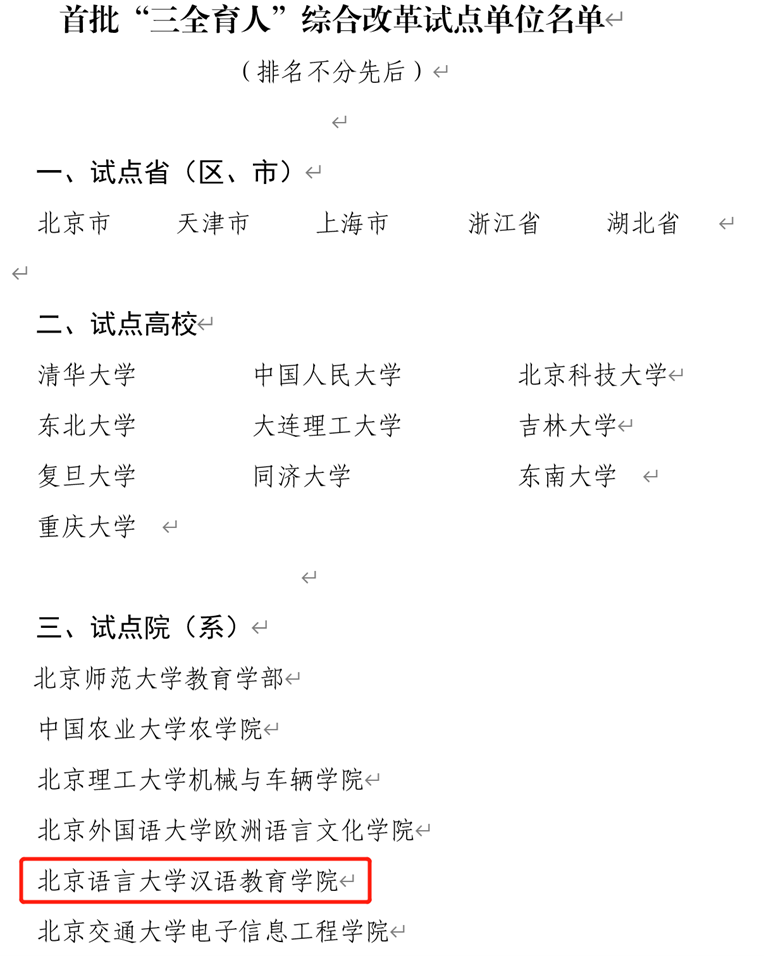

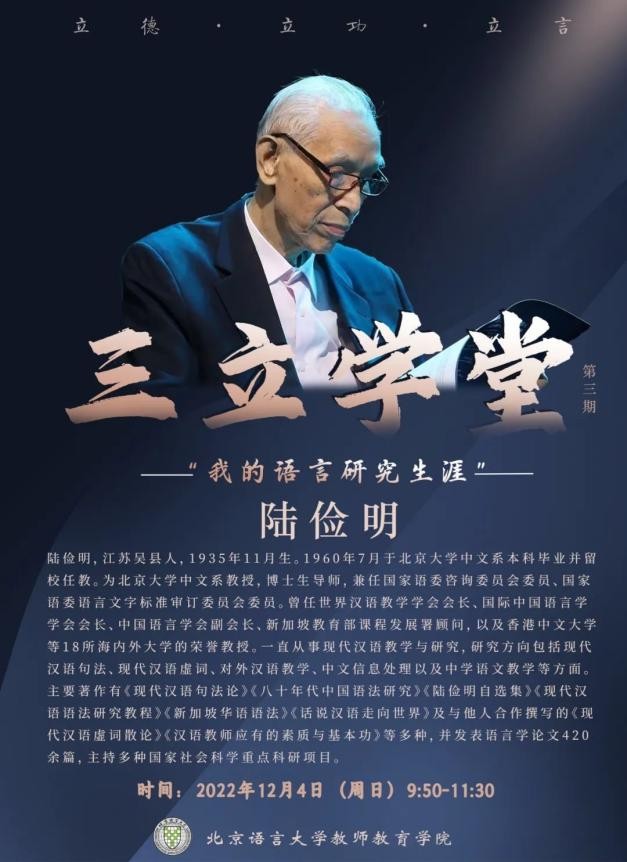

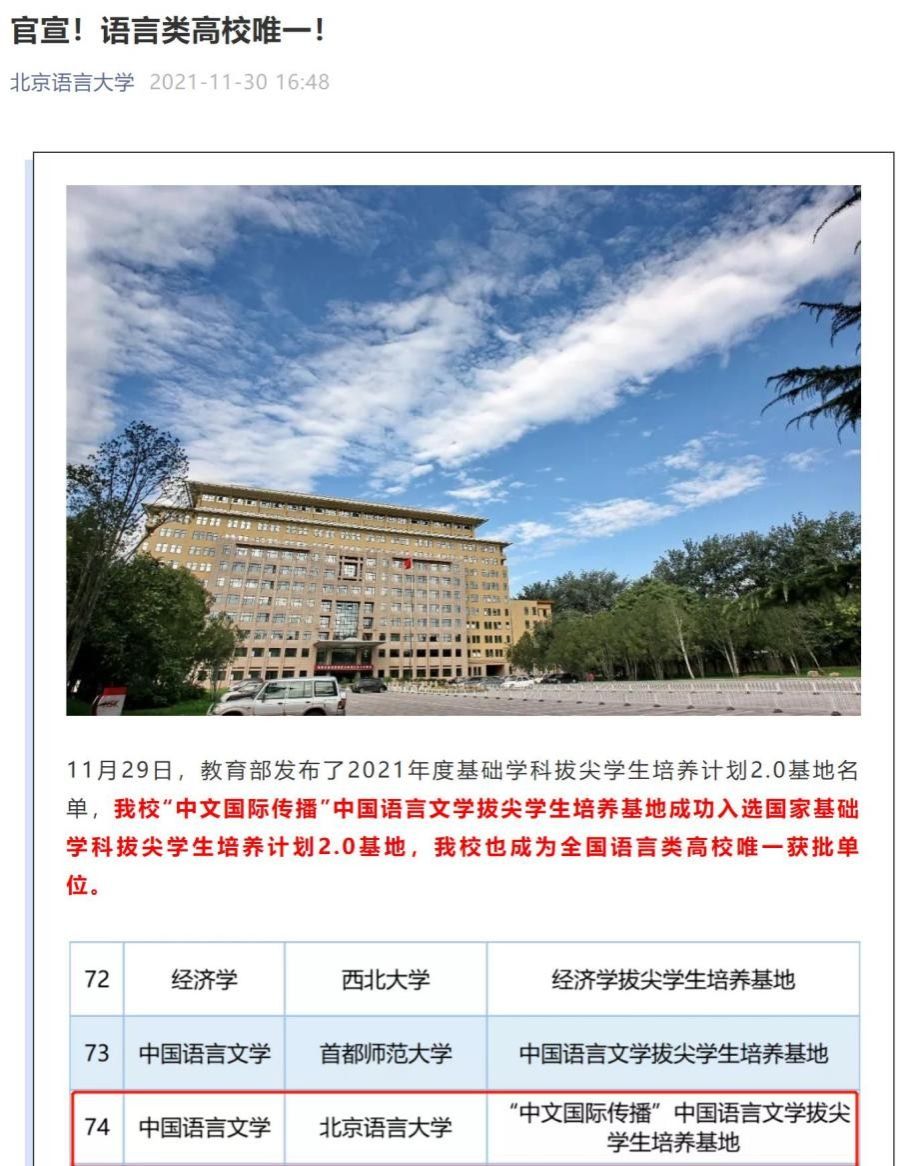

1964年,学院在全国率先设立出国汉语师资本科专业,专门培养出国汉语教学师资。1983年,学院在全国设立首个对外汉语(2012年更名为汉语国际教育)本科专业,为国家培养对外汉语教学专门师资。多年来,学校高度重视汉语国际教育专业建设,该专业先后入选国家级特色专业、北京市特色专业和首批国家级一流本科专业。汉语国际教育专业教学团队先后入选国家级和北京市优秀教学团队。2018年汉语国际教育专业教师团队荣获首批“全国高校黄大年式教师团队”,学院获批全国首批“三全育人”综合改革试点单位。2019年汉语国际教育专业获批国家级一流本科专业。2021年“中文国际传播”中国语言文学拔尖学生培养基地入选国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。2022年汉语国际教育专业虚拟教研室入选首批“教育部虚拟教研室”。2023年汉语国际教育专业本科育人团队获批北京市优秀本科育人团队称号。汉语国际教育专业本科教育教学改革创新成果先后多次荣获北京市教学成果奖一等奖和国家级教学成果奖一等奖。汉语国际教育专业连续四年荣膺“软科”中国大学专业排名榜首。

Part.2本科教育改革与成果

一、创新新时代国际中文教师教育人才培养模式

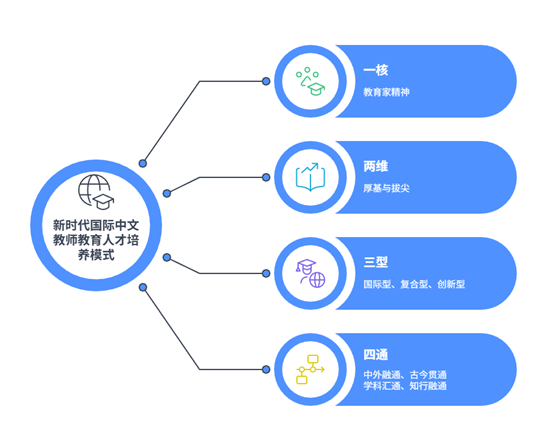

学院立足中华文化悠久传统,在北语多元文化交融的办学背景下,依托汉语国际教育品牌特色专业和全国高校黄大年式教师团队,服务汉语走向世界、弘扬优秀传统文化、建构人类命运共同体的战略需求,彰显文化自觉与文化自信,提升国际传播能力建设,服务北京“四个中心”功能定位和首都世界城市建设需求,引领国家国际中文教育学科发展,不断探索并建构具有中国特色的新时代国际中文教师教育一流人才培养模式,以“一核两维三型四通”为主要特点,即:以教育家精神为核心,以厚基与拔尖为两维,以国际型、复合型、创新型为特质,以中外融通、古今贯通、学科汇通、知行融通为路径。

1.中外融通教育,培养国际型人才,解决了新时代卓越国际中文教师的人才培养如何适应教育国际化的发展趋势和提升国家的国际传播能力、“讲好中国故事”的时代需求,加强中外学生深层次交流互动,体认多元文化,培养跨文化交际能力的问题。

2.学科汇通教育,培养复合型人才,解决了新时代卓越国际中文教师的人才培养如何体现思政教育、全人教育、通识教育、跨学科交叉学科教育、理想教育与人格教育,探索“新文科”建设路径的问题。

3.知行融通教育,培养创新型人才,解决了新时代卓越国际中文教师的人才培养如何服务国家和地区社会经济文化发展需要,回应实践需求,提高学生的学习能力、创新能力和实践能力,实现知识教育与实践教育双向融合的问题。

4.古今贯通教育,培养教育家型教师,解决了新时代卓越国际中文教师的人才培养如何实现以中国特有的教育家精神铸魂强师,为国家培养中文功底扎实、传统文化素养深厚,心有大我、至诚报国、甘于奉献、胸怀天下,肩负中华语言文化传承创新与全球传播重任的青年拔尖人才的问题。

二、以“三全育人”综合改革试点为抓手,构建“三全育人”机制,把育人贯穿于人才培养全过程

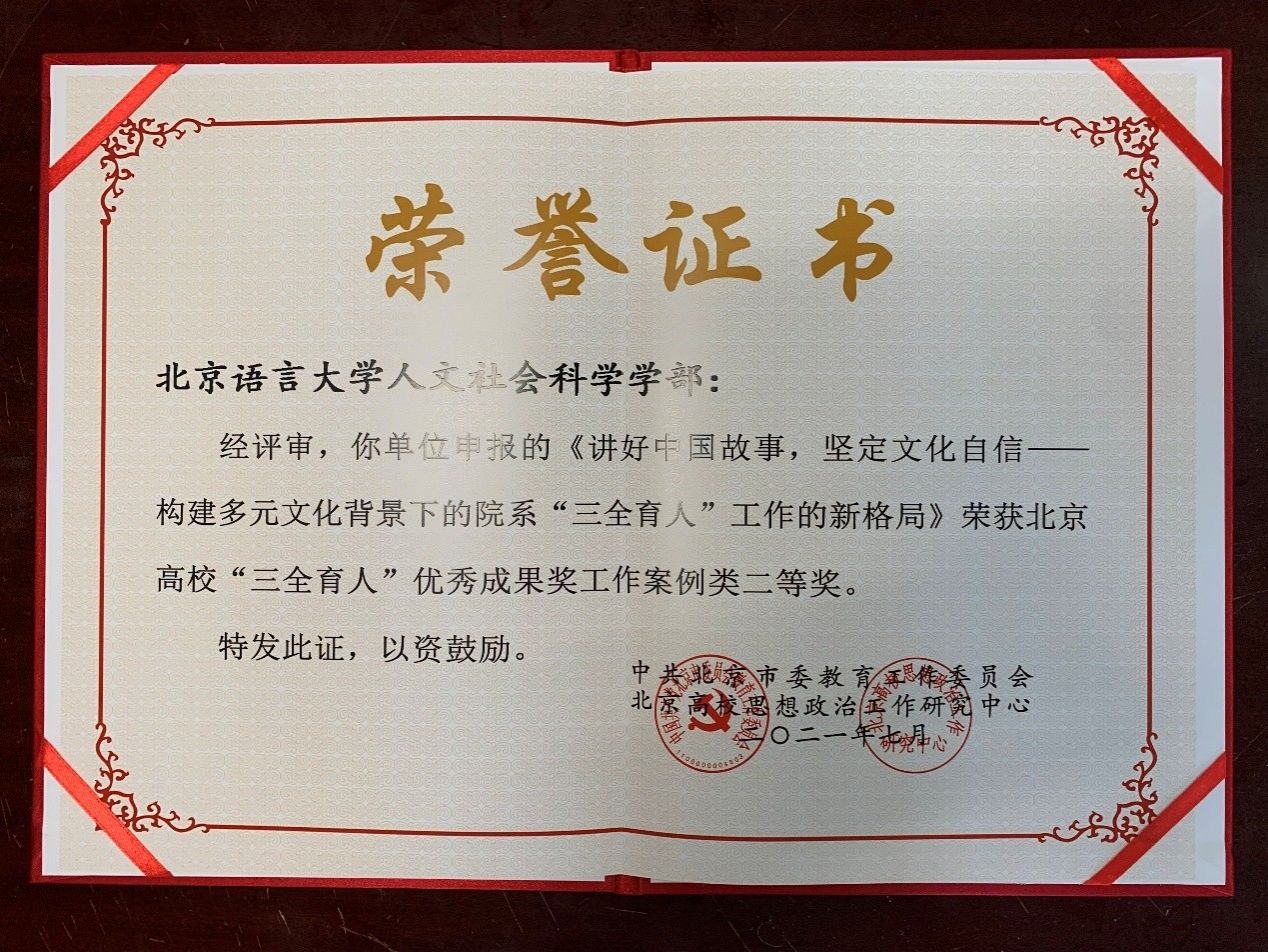

2018年,学院成为教育部首批“三全育人”综合改革试点单位。学院从队伍搭建、平台打造、内容生产、运行机制建设等方面探索形成了“三全育人”工作目标和实现路径,建立起标准健全、运行科学、内容完善、保障有力、过程可控、成效直观的“三全育人”流程体系。学院坚持五育并举,融合贯通育人机制。通过抓关键群体,促进全体参与,凝聚育人合力;抓重点环节,促全流程贯通,打造全过程育人体系;抓有效载体,促全面协同,构建全方位育人格局。一直以来,学院多措并行,多渠道推进,找准“舵”“德”“行”“理”“信”五大关键点,即以组织育人掌“舵”,以课程育人崇“德”,以实践育人力“行”,以网络育人明“理”,以文化育人增“信”。注重课堂与实习实践融合,专业教育与实践育人贯通,紧跟时代脉络,做活做亮学院“三全育人”。2021年,《讲好中国故事,坚定文化自信——构建多元文化背景下的院系“三全育人”工作的新格局》获北京高校“三全育人”优秀成果奖工作案例类二等奖。

三、充分发挥黄大年式教师团队教书育人、示范引领作用

汉语国际教育专业教师团队作为国际中文教育领域唯一入选的全国高校首批黄大年式教师团队,在黄大年精神的感召下,继承和发扬老一辈北语人的光荣传统和北语红色基因,紧紧围绕师德师风、教育教学、科研创新、社会服务和团队建设五个维度,以“四个统一”(教书和育人相统一、言传和身教相统一、潜心问道和关注社会相统一、学术自由和学术规范相统一)和“三立”(以德立身、以德立学、以德立教)为标准,教书育人,以文化人,引领学生核心价值观。

四、以国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地为平台,培养国际中文教育青年领军人才

“中文国际传播”中国语言文学拔尖学生培养基地2021年入选该国家计划,成为语言类高校中唯一获批的拔尖基地。基地以卓越国际中文教师教育、中华优秀文化传承与国际传播、语言认知与人工智能等学科交叉为鲜明特色,以“八个一”的育人体系为培养模式,凸显中外融通、古今融通、学科融通的拔尖人才培养格局,为国家培养中文国际传播各领域的拔尖人才。

目前,拔尖基地在读学生57人。截止2024年底,基地学生获省部级及以上学科竞赛奖项55项,其中国家级奖项6项;5人参加境外学术交流项目;参加国家社科基金重大课题2项、教育部人文社科重点研究基地重大课题1项。2025年即将毕业的首届基地学生共18人,已有14人推免至北京大学、北京师范大学、中国人民大学、华东师范大学等国内著名高校攻读硕士研究生,推免率为78%。另外4人中有1人出国(境)深造,3人就业。

五、建构多元化实习实践体系,促进知行融通教育,培养创新型人才

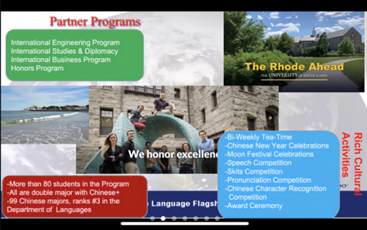

学院积极建设实习实践基地,拓展实践教学空间,构筑了院企、院校和学院与学院协作的实践育人协同机制。学院除了本校国际中文学院、应用中文学院和汉学与中国学学院三个固定实习基地外,还与中国侨联、华文教育基金会、北京景山学校等校外实践基地和学校孔子学院教师培训中心和海外孔子学院等建立长期合作,学生根据自身特点和项目需要双向选择参加实践锻炼。2020年以来,学院连续多年与美国罗德岛大学、卡内基梅隆大学、布法罗纽约州立大学等多所大学联合,通过线上方式指导海外中文学生学习汉语,开展语言实践和中国文化交流等。

学院以实习基地为支撑,建构多元化的实习/实践体系,包括导师制教学实习项目、中外学生联合语言实习/实践项目、海外实习实践项目、创新创业训练项目、课程“助教”项目等,突出应用型特色和创新能力、学术能力培养。

Part3.学生学习体验

2021级许傲然:

在北京语言大学教师教育学院的四年本科时光,是我人生中镌刻于心的珍贵记忆。这段充实而富有意义的大学生活,不仅构筑起我专业成长的坚实根基,更成为我探索职业方向的重要里程碑。

首先学院浓厚的学术氛围与卓越的师资力量,为我的学术探索提供了广阔空间。数不尽的科研讲座,参加不完的大佬课程,如同一盏盏明灯照亮我前行的学术道路。尤其在本科第三年,学校设立的“中文国际传播”拔尖学生培养基地班,以前沿的课程体系和国际化视野,进一步拓宽了我的学术格局,让我得以深入钻研专业领域的前沿知识。

在实践领域,学校与学院提供的丰富资源同样令人赞叹。从大一参与英国来华项目实践,到大二投身北京电视台“汉语桥”节目录制,再到大三深度参与罗德岛中文领航计划,一系列高质量的实践机会接踵而至。即便足不出校,校内丰富的实践平台也足以让我们积累扎实的实战经验,实现理论与实践的深度融合。

这四年里,理论学习与实践历练相辅相成,让我逐步触及专业核心,也对未来的职业发展有了更清晰、更坚定的规划。这段宝贵的经历,将永远激励我在未来道路上不断前行,探索更多可能。

2021级李雨薇:

在教师教育学院的四年时光,是理论积淀与实践淬炼交织的成长旅程。学院科学的课程体系与开放的培养模式,为我们铺就了扎实的专业根基。

专业课程设置兼具系统性与针对性。《现代汉语》《语言学概论》等基础课程,帮我们拆解汉语结构规律,建立严谨的语言研究思维;《对外汉语教学法》《跨文化交际》等应用课程,则聚焦教学场景,通过案例分析、模拟课堂等形式,让我们掌握第二语言教学的核心技巧。理论与实践模块的有机融合,使我们既能深挖汉语本体知识,又能预判教学中的文化差异问题。

实践平台的搭建是学院培养的亮点。从应用中文学院课程助教、汉语桥夏令营助管,到美国罗德岛大学中文领航项目中文教师等实习,让我们在真实课堂中完成了从“知识学习者”到“文化传播者”的角色转换。记得第一次独立设计文化体验课,从教案打磨到课堂互动调整,项目指导老师的悉心指导,让我深刻体会到教学设计需兼顾语言要素与文化阐释的平衡。这些实践不仅提升了课堂把控能力,更让跨文化沟通成为本能素养。

学院浓厚的学术氛围亦滋养着我们的专业视野。定期举办的基地班学术论坛、教师技能大赛讲座、求职经验分享会等,让我们接触到行业动态;老师们兼具专业深度与教育情怀,既会在论文写作中逐字推敲学术逻辑,也会在职业规划时分享一线教学的甘苦,成为我们成长路上的引路人。

四年时光,我不仅收获了对外汉语教学的“硬本领”,更建立了跨文化沟通的“软素养”。这份成长让我对未来充满期待。愿以所学为桥,让更多人通过汉语感受中国文化的温度,这便是北语汉教人最珍贵的初心。

2021级梅梦阳:

回望过去,在教师教育学院的学习历程不仅让我构筑了扎实的理论基础、培养了学术研究与教学实践的综合能力,更以浓厚的人文情怀、薪火相传的师者精神,浸润了我对教书育人、对文化传承、对语言链接世界的认知。

学院有着科学的培养框架,课程设计系统而高质量。从现代汉语、古代汉语的深度解析,到语言学概论、第二语言教学概论的理论框架构建,每一门专业课程都为我打下了坚实的根基。同时专业拓展课程丰富多元,名师云集,进一步拓宽了我的学术视野,使我能够选择专注钻研的方向。

学院始终强调理论与实践的融合。课堂之上,我们经常通过教学模拟深化知识理解。在课堂之外,我有机会聆听大师讲座,接受学术熏陶;参与中外人文交流活动,积累文化传播的经验;作为助教、助管、志愿者参与各类教学实践项目,感受切实的需求与挑战;而受学院推荐赴香港教育大学的交换学习,更使我丰富了跨学科技能,拥抱更多可能。

更为关键的是,学院提供的平台极大地激发了我的学术潜力。从参与挑战杯竞赛撰写学术论文到参与国家级大学生创新项目,多种学术训练让我完整经历了从选题设计到成果呈现的全流程。感谢学院多位指导老师一路上的帮助和鼓励,是他们的引领让我明确前进的方向。

四年时光,我仰止教师教育学院的历史,见证她的新生;追随她培育的杞梓,成为她的种子。学院为我铺就了一条从理论学习到科研探索的成长之路,不仅让我收获了知识与技能,更坚定了我投身语言学研究的信念。

2021级蔡智航:

在北语教师教育学院的四年学习生涯里,我深刻感受到了学院育人理念的科学性、课程设置的合理性、教师团队的专业性、学术活动的丰富性、实践机会的多元性。这段求学经历不仅赋予我扎实的基础知识,更让我在理论与实践的交织中成长为具有国际视野的新时代青年。

学院的课程设置让我学习到丰富的专业知识。大一大二的《现代汉语》《语言学概论》等课程通过语言调查、汉外对比以及各种课堂观察等实践,将抽象理论转化为可感知的语言现象;大三的《第二语言教学法》《第二语言教学设计》课程等给了我们站上讲台的机会,我们曾以小组形式设计各种语法点课程,体会汉语二语学习者的学习难点。

学院的教师团队专业素养扎实,同时具有教学温度。老师们的讲解形象生动,引人入胜,同时能将课程内容与教育热点问题相结合,能将理论知识化为解决真实问题的钥匙。在课下,老师们也和同学之间保持着良好的师生互动。老师们会积极鼓励我们学习进取,也会给予我们最大的支持。学院同时设置丰富的学术活动,各种学术讲座、论坛等,给了我们触摸学科前沿的机会,让我们有了初步的学术积累与理论储备。而在实习实践方面,学院更是联合校内校外各种资源,给我们提供丰富多元的机会。

在实习阶段,我们通过美国罗德岛大学“中文领航项目”、北语国际中文学院助教等实习机会深入教学一线感受国际中文教学的魅力,帮助二语学习者解决汉语问题,将理论知识化为教学方法。这些经历是宝贵的,未来我将带着在北语收获的知识、情怀与视野,为国际中文教育事业贡献自己的力量。

Part4.优秀校友

毛羽:对外汉语专业1983级校友。中宣部电影局常务副局长、国家电影局常务副局长。曾任广电总局电影局巡视员、副局长、分党组副书记、广电总局电视剧司司长、中影集团党委副书记、总经理。

储诚志:对外汉语教学专业1986级硕士校友,美国加州大学戴维斯分校东亚语言文化系教授、语言学系博士生导师。现任国际中国语言学会执行理事,世界汉语教学学会标准与认证工作委员会副主任委员,西南交通大学美国研究中心学术委员主任,以及五所大学客座教授和六家期刊编委。曾任美国中文教师学会会长和加州中文教师协会会长。

曹文:对外汉语专业1986级校友,北京大学文学博士。现为北京语言大学教授,校学术委员会委员,博士生导师,语言科学与资源学院院长;中国语言学会语音学分会理事,中国声学学会语言、听觉和音乐专业委员会委员。2011年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。

周鼎:对外汉语专业1987级校友,现任中国驻津巴布韦特命全权大使。曾任中国驻休斯敦总领馆领事、副总领事,中国石油海外勘探开发公司副总经理,外交部干部司参赞、副司长、中国驻阿尔巴尼亚共和国特命全权大使等职。

钱旭菁:对外汉语专业1989级校友,北京大学对外汉语教育学院教授,研究领域为现代汉语词汇研究和汉语词汇习得研究、论文写作研究。出版汉语教材多部、论文写作教材两部,发表专著一部、论文20余篇。

王文芝:对外汉语专业1997级校友,现为中国国际广播电台国际交流局外籍处处长,2015年评为主任编辑。参与北京2008奥运会、博鳌亚洲论坛、新中国成立60周年、西藏成立40周年等重大宣传报道活动;完成亚洲4家整频率落地项目的开播、4家节目制作室验收,参加了韩国仁川49届亚广联会议。

史中琦:对外汉语专业1998级校友,美国哥伦比亚大学教育学博士,现为美国中文教师学会会长,哥伦比亚大学东亚语言文化系高级讲师、东亚语言组总协调人、中文部副主任、哥伦比亚大学教育学院Education for Persistence and Innovation Center研究中心成员,北京第二外国语学院汉语国际教育硕士教指委海外委员。曾担任哥伦比亚大学暑期商务汉语实习项目主任。

赵坤:对外汉语专业1999级校友,先后在外交部、百度、前程无忧(51job)等任职,曾任百度总监、百度公益基金会理事长、鑫苑置业(中国)有限公司科技集团副总裁、前程无忧副总裁、首席公共事务官等。现任英国新同文教育董事总经理、云上科技英国总经理、北语英国校友会首任会长。

周鹏:对外汉语专业2000级校友,浙江大学长聘教授、文科学术骨干、博士生导师、国家万人计划“青年拔尖人才”。研究领域为发展心理语言学,从语言学理论出发,采用认知科学研究方法,考察儿童语言发展、发展性语言障碍、以及伴随发育行为疾病而产生的语言与认知障碍。