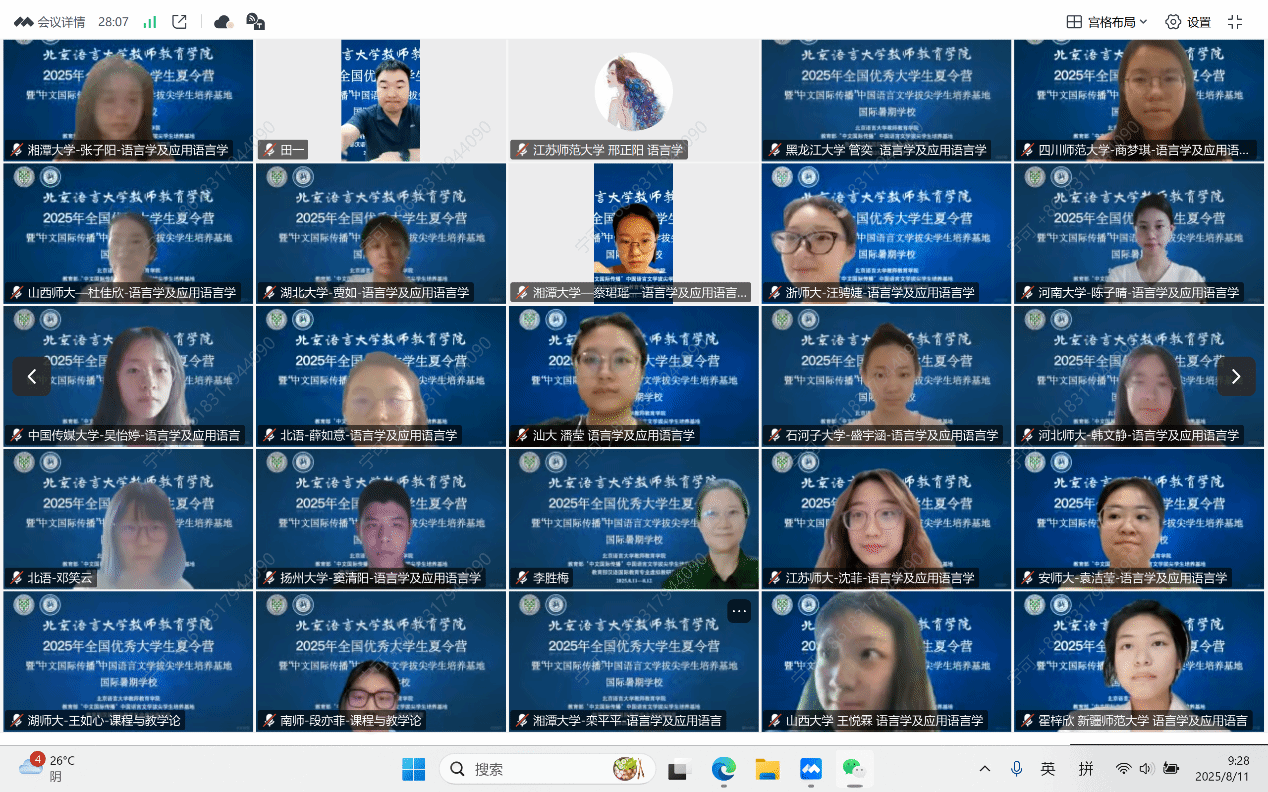

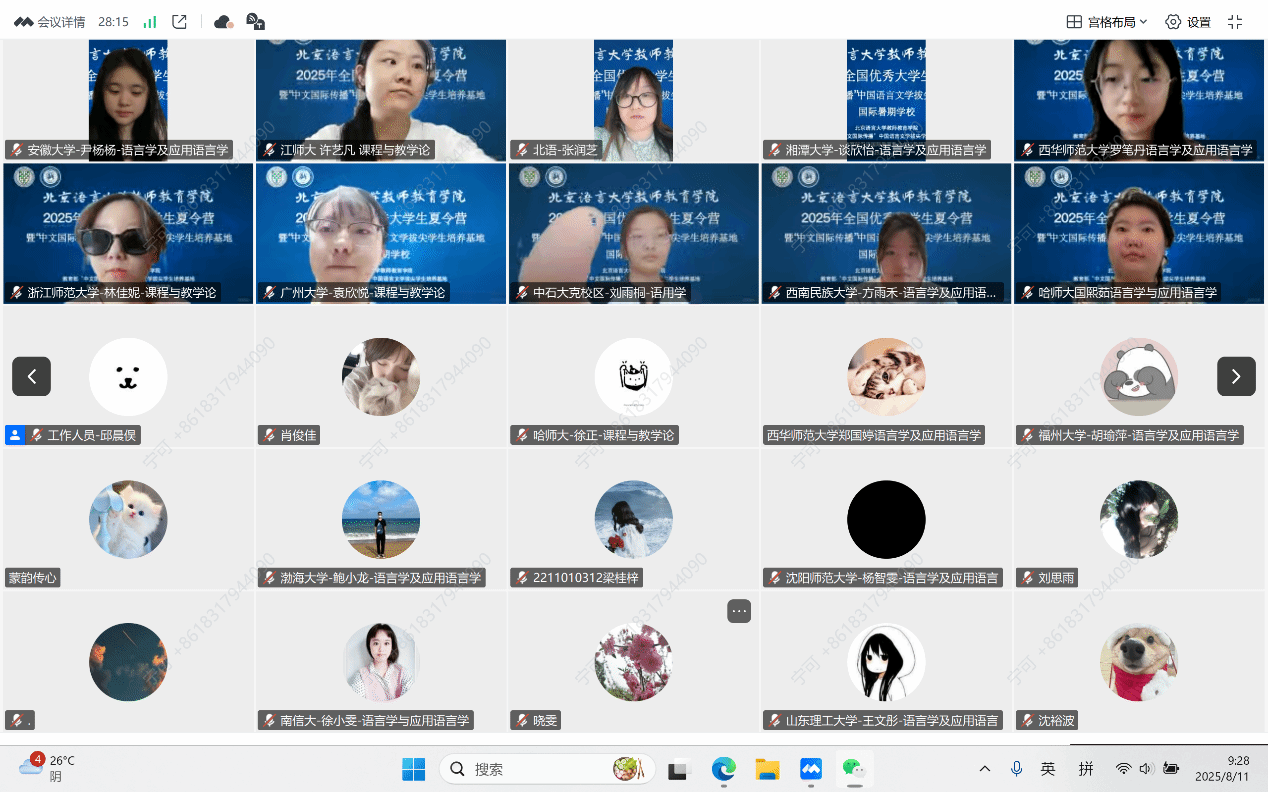

2025年8月11日至12日,北京语言大学教师教育学院2025年全国优秀大学生夏令营暨“中文国际传播”中国语言文学拔尖学生培养基地国际暑期学校成功举办。本次活动吸引了来自全国120多所高校的218位优秀学子,涵盖语言学及应用语言学、课程与教学论、教育学原理三个专业,参与人数创历史新高。

8月11日上午,开营仪式正式举行,北京语言大学校长助理、研究生院院长、文学院院长郭鹏教授,全国高校黄大年式教师团队带头人、教师教育学院博士生导师程娟教授,语言科学与资源学院院长、语言科学研究院院长曹文研究员,国际学生教育政策与评价研究院教学指导委员会主任黄理兵教授,国际中文学院国际中文教育语言研究中心主任孟凯研究员,信息科学学院党委副书记于东教授等多位专家学者出席。教师教育学院院长、国际中文学院院长施家炜教授主持开营仪式。

郭鹏教授致开营辞,他强调了北语语言学及应用语言学作为全国重点学科的领先地位及国际中文教育的特色优势,并对营员提出三点期望:一是树立“大语言”“大教育”观念,培养跨学科思维;二是加强人工智能与大模型等技术的学习;三是将学术追求与国家战略相结合,服务中外文化交流与民族复兴。

程娟教授主持了“研究生导师面对面”环节。曹文研究员、孟凯研究员、黄理兵教授、于东教授、施家炜教授作为导师代表,依次对各单位的科研平台、研究方向及团队优势进行了系统介绍,帮助营员全面把握专业特色与发展路径。营员们围绕跨学科学习、海外实践、研究方向等内容踊跃提问,各位导师结合学科特点予以细致解答。

下午的首场“名师讲座”由北京市教学名师杨玉玲教授主讲,玄玥教授主持。杨玉玲教授以“‘大词汇小语法’下的国际中文教学”为题,结合HSK大纲演进与具体案例,深入剖析该教学理念的内涵与实践策略,鼓励营员从实际教学出发,探索符合汉语特点的教学方法。

教师教育学院学办主任马铖博士主持了硕博研究生交流环节。北语博士生陈贤德、硕士生王曼茜和谢芳分别从科研发表、海外教学实习和跨文化校园生活等方面分享经验。营员们就科研准备、教学实习、学科关联等问题与学长学姐深入互动,现场气氛十分热烈。

8月12日,夏令营连续举办高水平学术讲座,为来自全国各地的优秀学子呈现了一场学术盛宴。

上午的讲座由北京语言大学国际中文学院(教育部人文社会科学重点研究基地)博士生导师张博教授主讲,程娟教授主持。主题为“如何发现需要研究的问题——以词汇与词汇教学研究为例”。张博教授从发现问题的前提条件、主要途径、研究价值判断和问题意识培养四个维度展开论述,通过生动的案例,深入浅出地阐述了学术研究的入门之道。在互动环节,张博教授就AI工具在科研中的应用、研究价值判断等热点问题与营员们进行了深入交流。

加拿大卡尔加里大学语言、语言学、文学及文化系教授蔡薇带来了“第二语言习得理论视角下的AI辅助语言学习”专题讲座,郑家平副教授担任主持。蔡薇教授从二语习得理论出发,系统分析了AI技术在语言输入、学习动机激发等方面的辅助作用,并分享了ChatGPT在教学实践中的创新应用案例,为未来语言教育发展提供了新思路。

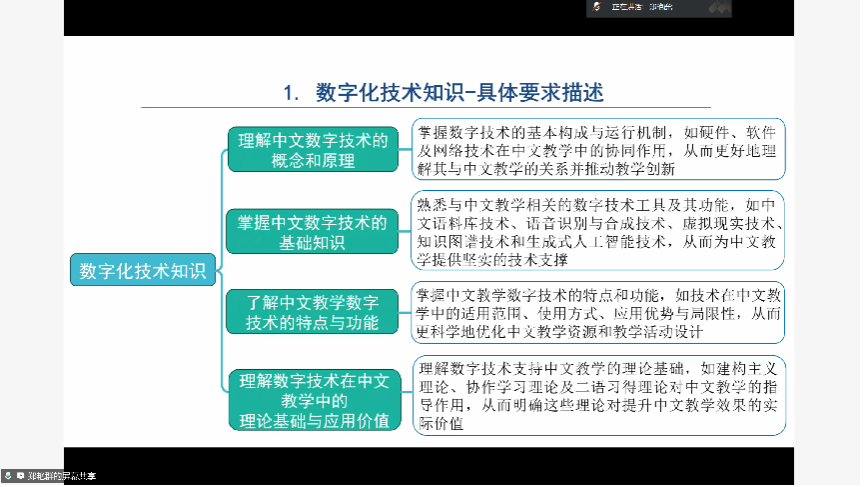

下午的讲座由北京语言大学国际中文学院(教育部人文社会科学重点研究基地)博士生导师郑艳群教授主讲,张黎教授主持。郑教授以“从意识觉醒到教学变革:数字素养框架对中文教师的新要求”为题,深入剖析了数字时代国际中文教师面临的挑战与机遇,提出了提升数字素养的具体路径,为未来教师的专业发展指明了方向。

8月12日下午的结营式简短热烈。在导师代表发言环节,教师教育学院博士生导师周小兵教授通过生动的实例阐释了“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的治学之道;田一副教授勉励同学们要“读万卷书,行万里路”,培养跨文化、跨学科的学术视野。来自北京语言大学、河南大学、西北师范大学和南开大学的四位营员代表分享了参营感悟,表达了对北语的热爱与向往。

教师教育学院院长、国际中文学院院长施家炜教授作了总结发言。她用三组数据详细分析、梳理了此次夏令营的营员来源、专业设置、名家风采等,对夏令营的成果给予了高度评价。她指出,活动旨在增进全国优秀大学生对北语学科专业的了解,促进学术交流,选拔深造人才,并积极搭建青年学生与专家学者的互动平台。她认为,短短两天的活动,不仅充分展现了北语的雄厚师资、丰富课程,以及密集且广阔的教学资源与学术平台,更彰显了“小联合国”的多元文化气质,北语提供了国际化视野与交叉融通的学术生态,更承载着服务国家战略、中外文明交流互鉴的使命。学院党委书记王孝强主持了结营式。

本次夏令营通过多元学术活动全面展示了北语语言学与教育学的学科建设成就与人才培养理念,为全国优秀大学生提供了拓展学术视野的宝贵平台。